阿蘇氏

●違い鷹の羽

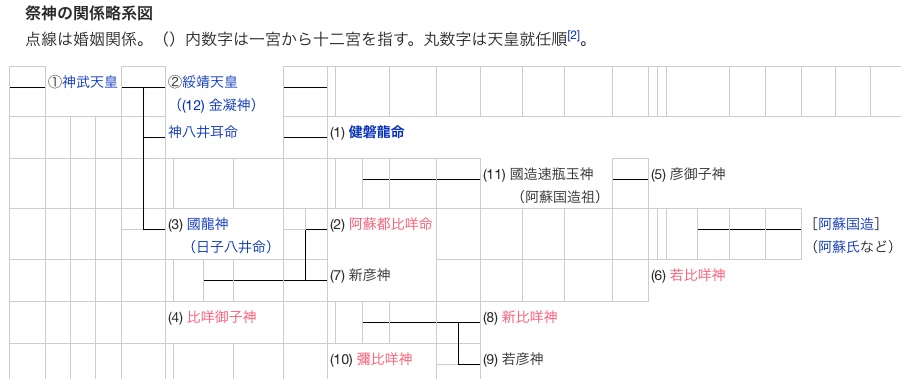

阿蘇氏は、肥後国一の宮の大宮司職を古代よりつとめてきた名家である。『阿蘇宮由来記』によれば、その先祖は神武天皇の皇子神八井耳(かむやいみみ)命とされ、第二代天皇の綏靖天皇の同母兄にあたるという。その後、神八井耳命の子健磐龍(たけいわたつ)命が阿蘇に封じられ、命は阿蘇都彦と称して阿蘇に土着し、その子速瓶玉(はやみかたま)命が阿蘇国造に任ぜられ阿蘇の姓を賜ったのだという。『古事記』に見える「阿蘇君」は、阿蘇都彦のことであるといわれている。

とはいえ、阿蘇氏は日本が統合される以前の阿蘇地方(小国家)の首長で、大和朝廷がなったのちに氏姓制度下において阿蘇姓を称し、肥後国阿蘇国造に任じられ阿蘇地方を支配した。また、律令制下の郡司の伝統も負い、火の山阿蘇山を祀る阿蘇神社の建立により、代々その祭祀を司った氏族である。

オオド王は、近江、尾張そして河内等の豪族首長との間で婚姻関係を深めて実力を蓄えていましたが、そのうちの一人が「茨田連小望の娘、或いは妹の関媛」で、大王との間に三人の娘が産まれています。この氏族名は仁徳十一年冬十月条にある「茨田堤」の築造に関わる記事にも登場していますから、継体帝にとっては高い土木技術を有した集団の長として頼り甲斐のある存在と意識されていたのだと推測されます。その茨田連について「新撰姓氏録」は、

茨田連 右京皇別、山城皇別 茨田宿禰と同祖、彦八井耳命の後なり

河内皇別 茨田宿禰、多朝臣同祖、彦八井耳命の後なり、仁徳天皇御代、茨田堤を造る

分岐

(1) 阿蘇氏が大和朝廷の勢力圏に入ったのは四世紀中葉の景行天皇の時代であろう。それは記紀の記述の流れからいっても自然であり、『風土記』逸文でも纏向日代宮朝で治世をもった天皇(景行)が阿蘇郡に来て、阿蘇都彦・阿蘇都という二柱の神が現れたとあるから、この二神が阿蘇国造の祖ということになろう。阿蘇国造が周辺の国造ともども成務朝に定められたとすれば、阿蘇氏系図に見える美穂主命が初代国造であって、景行朝の阿蘇都彦はその先代で健渟美命に当たる者か。「阿蘇家略系譜」(A系図という)では、美穂主命に「又曰阿蘇都彦命」と記すが、これは記す個所がズレている可能性があろう。

(2) 美穂主命の子とされるのが大宮司家の祖・武凝人乃君で、応神朝に宇治部舎人となって供奉したので宇治部公(君)姓を負うとA系図及び宮内省提譜の「阿蘇家家系」(B系図)等に見える。君などの姓は履中~允恭朝に設けられたとみられるから、武凝人乃君についての「君」は追記かもしれないが(その場合、人名表記としては武凝人命か)、長生きすればカバネの授与まで生きていたことも考えられる。宇治部は応神の皇太子・宇治若郎子(菟道稚郎子)皇子の御名代であるから、応神朝に設置されたものでそのときの武凝人が肥後の宇治部を管掌しその職掌に因んで宇治部姓を負ったことはありえよう。

ところで、阿蘇国造の姓氏は阿蘇君であるから、国造家の本宗はこの姓氏を子孫に伝えたことになる。武凝人の時点ですでにこの系統の支庶家となっていたということであるから、A系図に見える武凝人の兄弟の味吹乃君に国造職は受け継がれたとみられる。味吹の孫の宇志瓶・吹羽の兄弟は、遠明日香大宮朝(允恭朝)に阿蘇直姓となり、その甥の馬甘は長谷朝倉大宮朝(雄略朝)に穴穂部直姓となったと記されるから、この辺は『書紀』雄略十九年三月条の記事と合致し、自然な流れといえよう。阿蘇本宗がどの系統なのかはA系図からは不明であるが、宇志瓶の後は記されず、吹羽の後は春山その子・大渕まで記されてそれ以降は記されない。

雄略天皇の皇后若日下命に因むとみられる日下部(草部)も阿蘇にある。すなわち、阿蘇神社の神官のなかに草部権大宮司家のほか、年祢祝・修理職検校・諸神祝・擬大宮司(苗字はいずれも宮川)として見える。もう一つの権大宮司家の下田権大宮司家も、草部権大宮司家の祖・草五郎吉治の兄の草部四郎吉成の後裔という系譜があるが、後に阿蘇一族から養子が入った形になっている。地名としても阿蘇郡東南隅にあたる現高森町草部に遺名地があって、草部吉見神社が草部一族の祖神として鎮座することも興味深い。

(3) 『日本書紀』には宣化天皇の元年五月条に阿蘇仍君(名前は不明)が見え、宣化天皇は自ら阿蘇仍君を遣わして河内国茨田郡の屯倉の穀を筑前のの津まで運ばせたと記される。このとき、物部麁鹿火は同族の新家連を、阿倍臣は同族の伊賀臣を各々遣わしており(蘇我稲目が尾張連を遣わした事情は不明だが)、この阿蘇君が九州の氏族か下記讃岐の支族かどうかは不明だが、阿蘇氏と茨田連が同族だという系譜を伝えていたことと無縁ではないと思われる。阿蘇仍君は天皇の直接命令を受けているということは、「阿蘇仍君が天皇家と密接に結ばれていたことを示唆する」と井上辰雄氏は記述しており、このときには阿蘇氏と天皇家との同族系譜が定まっていたのかもしれない。

阿蘇氏は神社の司祭と造営を掌るだけの「神主」から、司祭と造営に加えて社領をも管理する「大宮司」へと転化した。それは、延喜年間(901~22)の友成のときであったといい、阿蘇友成は謡曲の「高砂」の主人公としても知られた人物である。

大宮司職の補任は、律令下にあっては神祇官を経て太政官符が発せられ、国司によって執行されるという国家的な権威を備えたものであった。すなわち、阿蘇氏は大宮司職に任ぜられることで、その地位は国家権力を背景とするものとなったのである。また阿蘇神社の社領を村上源氏を通じて皇室に寄進し、皇室領荘園と化した阿蘇荘の荘官職をつとめた。さらに、甲佐神社、健軍神社、郡浦神社などを末社に組み込むことで荘園の拡大を図り、阿蘇氏の勢力は肥後平野にまで及ぶようになった。併せて南郷十ヶ村を私領とし、それを基盤に大宮司を頂点とする武士団が形成されていったのである。

皇室領の阿蘇荘は領家としては村上源氏を仰いでいたため、平氏政権が成立すると、平家は阿蘇氏を警戒するようになった。

このことが、源頼朝が旗揚げしたとき、阿蘇氏が菊池氏、緒方氏らとともに頼朝に味方する要因となった。

鎌倉幕府の記録である『吾妻鏡』には、阿蘇惟泰が「南郷大宮司惟泰」と呼ばれており、このことは惟泰が武士団の棟梁として、南郷に居館を構えた領主であったことを示している。やがて、惟泰の子の惟次の代の承元元年(1207)、阿蘇氏は南郷から矢部に移り、貞応元年(1222)に岩尾城、愛藤寺城を築いて矢部が阿蘇氏の本拠となった。

阿蘇神社

鷹の羽紋

孝霊天皇9年の創建、肥後国一の宮、旧官幣大社。阿蘇の開拓祖、健磐龍命(たけいわたつのみこと)をはじめ十二神をまつる由緒ある神社で、末社は全国500社を超える。

孝霊天皇9年6月、健磐龍命の子で、初代阿蘇国造に任じられた速瓶玉命(阿蘇都比古命)が、両親を祀ったのに始まると伝えられる。阿蘇神社大宮司を世襲しこの地方の一大勢力となっていた阿蘇氏は、速瓶玉命の子孫と称している。

『延喜式神名帳』には、一宮が「肥後國阿蘇郡 健磐龍命神社」と記載され名神大社に列し、二宮が「肥後國阿蘇郡 阿蘇比咩神社」・十一宮が「肥後國阿蘇郡 国造神社」と記載され小社に列している。

肥後国一宮とされて崇敬を受け、広大な社領を有していたが、豊臣秀吉の九州征伐の際に社領を没収された。その後、改めて天正15年に300町の社地が寄進され、さらに、領主となった加藤清正、熊本藩主として入国した細川氏によって社領の寄進、社殿の造修が行われた。

元弘の変が起こると阿蘇惟直は菊池武時らとともに後醍醐天皇の綸旨を受け、鎮西探題北条英時を討つ計画を立てた。ところが計画が漏れ、阿蘇惟直、菊池武時らは、大友・少弐と連絡をとって兵を挙げようとしたが、大友・少弐らは変節して兵を挙げなかった。決死の兵を挙げた阿蘇惟直、菊池武時らは探題館を攻撃したが、衆寡敵せず菊池武時、頼隆らは討ち取られ、惟直は矢部に逃れて再起を期した。

探題英時はただちに規矩高政を将とする討伐軍を発し、菊池城、阿蘇大宮司館を攻撃、惟直は菊池武敏とともに日向鞍岡城に逃れた。しかし、そこも高政の攻撃を受け、鞍岡城は落ち城兵は全滅、惟直と武敏は身一つで鞍岡山に逃げ込み九死に一生をえた。阿蘇氏が反北条的行動を取ったのは、北条氏による圧迫を跳ね返し、みずからの支配権を取り戻そうとしたことに他ならない。

その後、幕府の有力武将足利高氏が後醍醐天皇方に転じて六波羅探題を落し、九州では鎮西探題北条英時が少弐・大友氏らによって滅ぼされて鎌倉幕府は滅亡した。鎮西探題の攻撃には、阿蘇氏、菊池氏ともにさきの痛手がいまだ癒えず参陣できなかった。

しかし、建武の新政府は阿蘇氏の功を認め、旧領阿蘇郡の領有と甲佐・健軍・郡浦の社領は阿蘇氏の直接支配となった。さらに、豊後国、筑前国などに地頭職を得た。菊池氏も旧領を安堵され、武重は肥後守に任ぜられた。

建武二年(1335)、足利尊氏が鎌倉で新政府に反旗を翻すと、天皇はただちに新田義貞を大将とする討伐軍を送った。その軍中には菊池武重、阿蘇惟時・上島惟頼・阿蘇品惟定らの阿蘇一族、大友貞載らの九州勢も加わっていた。しかし、討伐軍は箱根竹の下の戦いにおいて敗れ、尊氏は敗走する政府軍を追って京都に攻め上った。

南北朝の動乱

京都を制圧した尊氏は、翌三年、北畠顕家・新田義貞・楠木正成らの連合軍に敗れ九州に逃れた。少弐頼尚は尊氏を赤間関で出迎え、宗像神社に案内した。一方、阿蘇惟直は菊池武敏とともに太宰府攻略の兵を進め、少弐貞経を有智山城に討ち取り、博多を占領した。惟直と武敏を中心とした九州宮方勢は、尊氏を討つため北上して多々良浜に陣を布いた。尊氏方には少弐・島津・大友・宇都宮・千葉氏らが加わっていたが、兵力は圧倒的に宮方が優勢であった。宮方の堂々たる布陣を見た尊氏はいさぎよく自刃しようとしたが、弟の直義に諌められて有を奮い、みずから軍を指揮して宮方軍と戦った。

戦況は宮方有利に展開したが、時ならぬ北風が吹きはじめ、それはことごとく宮方に向かって吹き付けた。阿蘇氏らは突風に目をあけることができず、戦局はにわかに逆転し、そこへ松浦党が尊氏方に転じたため宮方は総崩れとなった。菊池武敏はわずかの兵を率いて退却し、秋月種道は太宰府で自刃、阿蘇惟直は弟の惟成ともども重傷を被って肥前の小城まで退いた。しかし、追手に囲まれ、家臣らとともに自刃して果てた。

多々良浜の合戦とよばれる戦いで、勝利をえた尊氏は菊池氏や阿蘇氏を追撃し、九州を平定するとふたたび兵を率いて西上していった。この事態に宮方は、京都にあった阿蘇惟時を薩摩守護に補し、尊氏追討を命じたがすでに手遅れであった。西上した尊氏は摂津で楠木正成を討ち、新田義貞を敗走させ天皇を幽閉して京都を掌握した。

その後、天皇は吉野に走り南朝となり、尊氏は北朝を立てて足利幕府を開いた。かくして、半世紀にわたる南北朝争乱の時代となった。

阿蘇氏は当主の惟直をはじめ惟成を失い、惣領家の跡継ぎが絶えた。しかも兄弟の父惟時は京にあり、娘婿の惟澄は鞍岡山に逼塞の身で、阿蘇氏は存亡の危機に立たされた。尊氏は阿蘇氏に御教書を下し、庶子家の坂梨子孫熊丸を大宮司に補任し阿蘇氏を武家方とした。また、嫡男を失った惟時の態度も明瞭さを欠くようになり、やがて矢部に戻った惟時は大宮司に復した。以後、南北双方からの誘いに動かず、中立的立場を取り続けた。

こうして阿蘇氏は、武家方の孫熊丸、中立の惟時、そして宮方として目覚ましい活躍を見せるようになる惟澄の三派に分裂してしまった。

阿蘇惟澄の奮戦

延元二年(1337)、惟澄は南朝勢力を回復するため甲佐嶽で兵を挙げた。九州探題の一色範氏は肥後に兵を進め、惟澄は菊池武重とともに探題軍を犬塚原で迎かえ撃ち、一色頼行を討ち取る勝利をえた。さらに、矢部の北朝方の代官を追い落し、矢部を回復した。その後、菊池武重が病に臥し、岳父の惟時は動かず、惟澄は一人南朝方として奮戦した。その後、少弐頼尚の攻撃を受けた惟澄は苦戦を強いられ、さらに仁木義長の阿蘇郡侵略を許した。延元四年、仁木勢を破り大友方の野津氏らを討ち取る勝利をえて阿蘇郡を回復した。

その後も惟澄は南朝方として活躍し、興国二年(1341)には、武家方大宮司孫熊丸の南郷城を攻撃した。この骨肉の争いは惟澄も負傷するほどのすさまじいものであったが、ついに孫熊丸を討ち取った。惟澄の活躍は阿蘇氏の分裂を案じる惟時にとって歓迎できるものではなく、惟時は武家方につくことに決した。

惟澄は矢部を占拠したため、惟時は甲佐に入り、少弐頼尚に救援を求めた。頼尚は惟時を支援するかたちで肥後を支配下におさめようと兵を出した。対する惟澄は、少弐軍と各地で戦い、正平元年(1346)少弐氏の攻勢を撃退した。その翌年には、少弐氏との間に和議が成立したが、少弐氏は大友氏と結んで惟澄を攻撃、惟澄は大友軍を撃退した。

正平六年、惟時は外孫である惟澄の子惟村に北朝大宮司職を譲り、社領、惣領分、地頭職などを与えた。翌々年に惟時が死去すると、阿蘇一族の信望は惟澄に集まった。

やがて、征西将軍宮懐良親王と菊池武光、阿蘇惟澄らによって九州宮方(征西府)の勢力は大いに振るうようになり、正平十六年(1361)に太宰府を支配下においた。この年、惟澄は征西府から大宮司職に任じられ、惟村は山中に身を隠した。以後、十数年にわたって九州宮方の全盛期が現出し、惟澄は大宮司職をつとめ、益城・阿蘇両郡を支配した。

正平十九年、死に臨んだ惟澄は長男の惟村に大宮司所帯・所領を譲り、南朝方に属する二男の惟武に惟村への服属を諭して死去した。惟澄から大宮司所帯・所領を譲られた惟村は、庶子家に協力を求めた。しかし、征西府は惟村を認めず、惟武を大宮司に補任し、阿蘇氏はふたたび両派に分裂したのであった。

阿蘇氏の内部抗争

九州の情勢を重くみた幕府は、建徳元年(1370)、今川貞世(了俊)を九州探題に任じて、九州宮方に対峙させた。九州に入った了俊はその卓越した政略と武略をもって、次第に情勢を武家方優利へと導いていった。天授二年(1376)、阿蘇惟武は菊池武朝とともに肥前国府に布陣、翌年には大内義弘、大友親世らと肥前国府近くの蜷打で対陣した。やがて激戦となったが、兵力に劣る宮方は次々と討たれ、惟武も菊池武義・武安らとともに戦死した。惟武のあとは、嫡男の惟政が大宮司に補任された。

以後、九州宮方は振るわなくなり、ついに明徳三年(1392)南北朝の合一がなった。九州探題として辣腕を振るった了俊も、大内氏らの讒言によって職を解任され京都に召還された。了俊の後任の探題には渋川満頼が任じられ、それを大内義弘が補佐した。菊池武朝はこれに抵抗したが、応永五年(1398)、武朝もついに幕府に帰服して九州の南北朝の争乱も終わりをつげた

南北朝の合一がなったとはいえ、阿蘇氏は南朝系大宮司と北朝系大宮司の家督をめぐる争いが続いた。探題渋川氏は惟村を支持して肥後守護に任じるなどして、惟政の勢力は衰退の一途をたどるようになった。やがて、惟村は惟郷に大宮司職を譲り、一方の惟政のあとは惟兼が継いだ。応永二十四年、幕府は惟郷に御教書を下してその立場を公認した。これを不服とした惟兼は南郷の水口城に籠って、武力をもって大宮司職を争おうとした。

幕府の介入によって武力衝突は避けられたが、以後、両者は訴訟をもって大宮司職を争った。永享三年(1431)、惟郷は惟忠に大宮司職を譲り、将軍足利義教からも安堵を受けた。

やがて、惟忠は惟兼の子惟歳を養子に迎えて家督を譲り、阿蘇氏の合体をはかった。宝徳三年(1451)のことで、阿蘇氏は長年の内訌に一応の終止符が打たれたのである。それからしばらくした応仁元年(1467)、京都で応仁の乱が起こり、世の中は下剋上が横行する戦国乱世となった。

惟忠は惟歳に大宮司職を譲ったとはいえ、政治的実権はしっかりと掌握していた。次第に、惟忠と惟歳の間に不協和音が生じるようになり、惟歳は菊池重朝と結んで阿蘇氏の実権を掌握しようとした。これに対して惟忠は一族、譜代の家臣を糾合して、外部勢力と結んだ惟歳・惟家父子を排斥しようとした。ところが、そのようななかで惟忠は病をえ、ついに文明十七年(1485)七十歳で死去した。そのあとは実子の惟憲が継承した。惟歳・惟家は菊池重朝の支援を得て惟憲を攻め、一方の惟憲方は相良氏の応援を得て惟歳・惟家らに対抗した。両者は幕の平で激突し、惟憲方の大勝利となった。

この戦いをきっかけに肥後守護菊池氏の権勢は急速に失墜し、阿蘇氏は惟忠系が大宮司職を継承して勢力を拡大するようになり、肥後は戦国時代に突入するのである。

戦国時代への序奏

肥後守護菊池氏は、一族の内訌、重臣の謀叛に悩まされ、いよいよ勢力を失墜していた。そのようななかで武運があらわれ、宇土為光の反乱を押えて肥後守護となったが、ほどなく早世したことで菊池氏は決定的挫折に見舞われた。武運のあとは一族の政隆が迎えられたが、大友氏の政治的圧力と家臣団の反抗によって当主の座を追われた。

阿蘇惟憲の子惟長は、有名無実化したとはいえ肥後守護職に執着し、大友氏の支援を得るとともに菊池家臣団にはたらきかけて政隆を追放させた。かくして、惟長は弟惟豊に大宮司職を譲って、自らは隈府に乗り込んで守護となり菊池武経と名乗って菊池氏を襲封した。しかし、守護とは名ばかりで大友氏の傀儡に過ぎず、家臣たちの統制も思うにまかせない状態に自暴自棄となった武経は、驕慢な態度をみせるようになった。

菊池氏の重臣らは武経を疎んじるようになり、ついに永正八年、武経は隈府城を逃げだして矢部に戻った。しかし、矢部では大宮司職にある弟の惟豊が実権を掌握しており、武経は居候に過ぎない存在であった。やがて、武経は島津氏と通じて大宮司職奪還を計画し、永正十年、島津氏の応援をえて矢部を攻撃し惟豊を日向に遂った。武経は嫡男の惟前を大宮司につけると、惟長に復し万休斎と称して実権を掌握した。

永正十四年(1517)、甲斐親宣らの支援を得た惟豊は、矢部を攻撃、惟長・惟前父子を薩摩に追い落した。大宮司職に復帰した惟豊は、内訌で荒廃した阿蘇氏の再建に乗り出し、一連の争乱における論功行賞をおこなった。そして、甲斐親宣を頂点とする家臣団を再編成、軍備を充実し、内政を整え、阿蘇氏は戦国大名として大きな一歩を踏み出したのである。

一方、武経(惟長)のあと肥後守護職に迎えられた武包に代わって、永正十七年、大友義鑑の弟重治(義武)が菊池氏に入って肥後守護職となった。しかし、のちに義武は義鑑に反抗を企てて追放され、肥後守護職は義鑑が補任された。

定めなき乱世

その後、肥後をめぐって大友氏と島津氏が対立するようになると、阿蘇氏も大きな影響を受けるようになった。天文十年(1541)、御船房行が島津氏の誘いに応じて惟豊に反逆を企てた。惟豊は嫡男の惟将を将とし、甲斐宗運を介添えとする討伐軍を送り御船城を攻略した。ついで天文十二年には、惟前・惟賢父子が矢部に進攻してきたが、万坂峠においてこれを撃破して、惟前・惟賢らを薩摩に遂った。

こうして、阿蘇氏は島津氏の介入による内部抗争を鎮圧し、阿蘇・健軍・甲佐・郡浦四社領をはじめ、阿蘇・益城・宇土の三郡を支配下におき、約三十五万石を領する戦国大名に成長した。天文十八年、御所修理料一万疋を献納し、後奈良天皇から従二位に叙せられた。ちなみに、大友義鑑、今川義元が従四位下であり、阿蘇惟豊の位階がいかに破格のものであったかがわかる。

天文十九年、大友氏で二階崩れの変が起こり義鑑が死去した。これを好機と捉えた菊池義武は、旧臣や筑後の国衆の支援をえて隈本城に復帰した。義鑑のあとを継いだ義鎮は二万余の大軍を送って義武を攻め、完全に肥後を制圧下においた。相良氏のもとに逃れた義武は、天文二十三年に至って義鎮に殺害され、菊池氏はまったく滅亡した。

菊池氏なきあとの肥後では、阿蘇氏と相良氏が双璧となった。相良氏ははじめ島津氏寄りであったが、大友氏の圧力によって大友氏の支配下に入り、肥後は名実ともに大友氏の支配するところとなった。永禄二年(1559)、阿蘇氏の繁栄を築いた惟豊が死去し、惟将が大宮司職となった。その後、島津氏が着々と勢力を拡大し、肥後も波乱含みになってきた。

天正六年(1578)、大友宗麟は日向に進攻して島津軍と戦い、高城・耳川の戦いで壊滅的敗北を喫した。この敗戦によって、大友氏の威勢は一気に凋落、麾下にあった諸領主にも動揺が走った。肥後は肥前の龍造寺氏、薩摩の島津氏にはさまれ、大友氏と結ぶ阿蘇氏はにわかに危機に陥った。この阿蘇氏の危機を一身に背負って、よく舵取りを誤らなかったのが甲斐宗運であった。

甲斐宗運は相良義陽と誓紙を交して、ともに島津軍にあたることを約束していた。しかし、天正九年、島津軍の攻撃に敗れた相良義陽は、島津軍に阿蘇氏攻撃の先鋒を命じられ宗運と戦うことになった。義陽は盟友宗運を裏切る罪を妙見社に詫びて出陣したという。相良氏と甲斐氏とは響ヶ原で激突し、戦いは宗運の勝利に終わった。

阿蘇氏の没落、そして再起

阿蘇氏は相良氏を破ったものの、相良氏が島津氏に転じたことは、直接島津氏の攻勢にさらされることでもあった。大友氏は衰退の色を深くしており、ついに天正十一年、宗運の奔走によって阿蘇惟将は島津氏と和睦した。ところが、同年のうちに宗運、阿蘇惟将が相次いで死去してしまった。惟将には男子がなかったため、弟の惟種が大宮司職を継いだ。しかし、惟種は病弱で翌天正十二年に病死し、わずか三歳の嫡男惟光が大宮司職を継いだ。

この阿蘇氏の難局にあたって、甲斐宗運のあとを継いだ甲斐親秀は宗運にははるかに及ばない人物で、阿蘇氏の運命は風前の灯火であった。宗運は生前「鉾をおさめて、外城を捨てて民心を得て三年余りを防げば天下定まるであろう」と言って、兵を用いることを厳しく戒めていた。一方、島津氏はなんとか阿蘇氏攻略の口実をつかもうとしていた。そのような天正十三年、親秀は島津方の華山城を攻め落とし、たちまち島津軍の報復攻撃を受けて敗れ、島津氏の阿蘇領進出を許してしまった。こうして、阿蘇領内は島津軍によって総崩れとなり、阿蘇惟光は弟の惟善とともに矢部を逃れて目丸山の深山に潜居した。阿蘇本社領はことごとく島津領となり、阿蘇氏の配下にあった国人衆らも没落した。

翌天正十四年、豊臣秀吉の九州征伐の陣ぶれが出され、十五年には秀吉みずからが大軍を率いて九州入りした。島津氏は秀吉軍に降伏し、肥後は佐々成政が新領主となった。阿蘇氏にも知行が与えられ、成政の与力とされ、惟光は惟善とともに隈本城に入って成政の保護下に置かれた。しかし、大宮司としての権威は認められず、単なる神主として他の国衆と同等の扱いを受けた。ここにおいて、阿蘇氏の中世的権威は失われたといえよう。

その後、肥後国衆一揆で佐々成政は滅亡し、肥後一国は加藤清正と小西行長に二分され、阿蘇本社領は加藤清正が領した。そして、大宮司惟光は隈本城に、弟の惟善は宇土城に抑留された。やがて文禄の役が起こると、朝鮮出兵に反対する梅北の乱が起こった。この乱に惟光が関係したとの讒言があり、秀吉は十二歳の惟光を殺害し、阿蘇大宮司家は滅亡したのである。

秀吉の死後、関ヶ原の合戦が起こり、肥後一国は加藤清正が領主となった。清正は惟善を阿蘇神社神主として阿蘇郡のうちに三百五十石の所領を与えて、阿蘇氏を再興した。加藤氏が改易されたのち、肥後藩主となった細川氏もこれを引き継いだ。こうして、阿蘇氏は阿蘇神社の神主としての地位を保持するだけの存在となり、明治維新後、男爵に列せられた